No.152

自由な肉料理に心を奪われ、世界各地にルーツを辿る旅へ。土着の料理に触発され、フランス料理を基盤とした自分の料理が生まれてきた。

マルディグラ オーナーシェフ

和知 徹さん

profile.

兵庫県出身。茨城県立水海道第一高等学校を卒業後、1986年に大阪の辻󠄀調理師専門学校に進学。辻󠄀調グループ フランス校を経て、東京のフランス料理店『ひらまつ亭』(現『レストランひらまつ広尾』)に就職。在籍中の1996年、パリの二つ星レストラン『ヴィヴァロワ』で約3カ月間研修し、ひらまつ系列店の東京・六本木『アポリネール』料理長に就任。退職後の1998年より、銀座『グレープ・ガンボ』の料理長を約3年間務める。2001年9月、銀座に『マルディグラ』をオープン。

access_time 2022.07.08

「海外の文化を感じたい」という想いから、料理で留学ができる進路を選択。

牛、豚、鶏、羊、鴨、猪、鹿…あらゆる食肉を数十種の産地から直接仕入れ、素材の魅力を堪能できる逸品に。世界各地で味わった肉料理にインスパイアされて生みだしたオリジナルの料理で、“肉の巨匠”と呼ばれている東京・銀座『マルディグラ』のオーナーシェフ、和知徹さん。

テレビや雑誌などでの紹介はもちろん、レシピの新聞連載や書籍出版、『情熱大陸』や『世界一受けたい授業』などの番組出演、エスビー食品やニチレイフーズなどの商品監修、ブランドでのポップアップレストランやイベント出店など、店舗の枠にとどまらない幅広い活躍でご存知の人も多いだろう。レストランの監修や地方食材のブランディングなどにも力を注いでいる。

和知さんが生まれたのは1967年、兵庫県の淡路島。ほどなく茨城県へと移り、情操教育にとバイオリンや油絵を習うような幼少期を過ごす。やがてファッションやロックに目覚め、「海外に行きたい」という思いをつのらせていく。

「海外に憧れた要素の一つには、料理もありました。中学生の頃、辻󠄀調(辻󠄀調理師専門学校)の小川忠彦先生がつくる、絢爛豪華なフランス料理を『料理天国』(料理バラエティ番組)で見て、わからないながらもヨーロッパの香りをバンバン感じたんですよ。ただ、料理の道へ進もうとは、考えてもみませんでした」

高校生になると留学生から英語を習い、留学を志したがうまくはいかなかった。そんななか、辻󠄀調グループのフランス校を知り、目標が定まった。

「大阪の辻󠄀調に行けば、1年後にはフランスに留学できるなと。洋服、音楽、料理すべて含めて『海外の文化を感じたい』という想いになっていたので、正直、料理にそこまで思い入れはなかったんですが、進学前に初めて行った、きらびやかなフランス料理店に感動したことで心が決まりました」

とても心地よく楽しい食事の時間が、料理の素晴らしさを実感する決定打に。

いざ学び始めると、「楽しくてしょうがなかった」と振り返る。当時、行われていた研修旅行で、初めて海外へ。ドイツ、スイス、イタリア、フランスと巡り、さまざまな食を体験。『トロワグロ』や『ポール・ボキューズ』など、ミシュランガイドの星つきレストランでは、夢のような時間が味わえた。

「料理がおいしいのはもちろん、キラキラ度合いが当時すごくて…。こういう世界で働きたいと強く感じました」

フランス校時代(左が和知さん) 今も交流のあるパティスリー&ショコラ セルフィーユ オーナーの権田啓嗣さんと(権田啓嗣さんの記事→No.131)

卒業後に渡ったフランスでの体験も、その想いに拍車をかけた。フランス校のあるエリアの景色が、想像していたヨーロッパの田園風景そのものだったと懐かしむ。

「料理人、サービス人、お客さん役を交替で担うレストラン形式の実習では、サマータイムになるとテーブルを外に出してテラス席で行っていたんですよ。とても気持ちのいい食事の時間が、自分がイメージしていたヨーロッパの楽しさにもつながり、料理の素晴らしさを実感する決定的な経験になりました」

コロナ禍直前にパリにて

約半年後には、ブルゴーニュ地方の一つ星レストラン『ル・ジャルダン・デ・ランパール』での実地研修へ。何よりコミュニケーションを大事にしようと、フランス語の勉強にも力を入れて臨んだ。

「一緒に前菜を担当したアルザス出身のスタッフがとてもしっかりしていて、いつも翌日の仕込みについて2人でミーティングをして進めていました。仕事が終われば、フランス人スタッフたちと遊びに出かけたり呑みに行ったり。カフェ店員とのロマンスもありましたよ(笑)。コミュニティに飛び込むことで自分の世界を広げいくことが楽しくて、今もその繰り返しです。

コロナ禍直前にパリにて

研修中はオーナー宅に寝泊まりさせてもらっていたんですが、ご家族の食事やお弁当をつくったりもしていました。つくった料理を喜んでもらえるのは、シンプルにうれしいもの。最初にその喜びを味わえたおかげで、一度も嫌になることなく料理を続けてこられたのかもしれません」

フランス校時代の夏休みにはヨーロッパ各地を旅行した

休日にはスペインやイタリアも含め、その土地ならではの食を求めて、さまざまな都市へ。

「ルーツを掘り下げるのが好きなんですよね。好きなミュージシャンが何を聴いて育ったのか、遡って古い音楽を聴いていくのと同じように、いろんな料理を食べに行きました」

各地の料理が実際どんなものなのか、現地へ足を運び、体験から学びたい。

約1年間の留学を経て上京し、日本を代表するフランス料理店『ひらまつ亭』(現『レストランひらまつ広尾』)に就職。修業は厳しかったが没頭し、ますますフランス料理にのめり込んでいった。約7年後にはパリの二つ星レストラン『ヴィヴァロワ』に研修へ。さらに見聞を深め、帰国後は新たな系列店『アポリネール』の料理長兼店長となった。

「だけどそこの店舗が難しく…初めて失敗を覚えました。芸能の方たちがたくさん遊んでいるエリアだったんですが、まだ僕も若かったし、こなれたお客様をもてなせるほど店も成熟していない。好きなようにやらせてもらったものの、1年ほどで退職を願い出ました」

そんな頃に訪れたニューヨークが転機に。移民が手がける自由なフランス料理に魅了され、自分もこんな料理を楽しみたいと思うようになった。

「“吹っ切れた感”がすごくて感動したんですよね。フランス料理をベースにしながらも、適度にジャンクで、適度にエスニックフレーバーがあって。なかでもパクチーを使った肉料理に衝撃を受け、自分はこういう料理のほうが向いているかもと感じたんです」

帰国後の1998年には、準備段階で声をかけられていた銀座『グレープ・ガンボ』の料理長に就任。世界中のワインをそろえ、フランス料理の枠にとどまらず異国情緒あふれるメニューを組み立てるなど、実験的な試みを楽しんだ。

「いろんな国の造り手を招いた、ワインディナーも企画しました。ポルトガルワインなら、一生懸命調べてポルトガル料理をつくり、音楽もそれに合わせて演出。ワイナリーって国際人が多く、感覚もウエルカムなんですよね。おかげで人脈も視野も広がっていきました。ただ、やはり各地の料理が実際どんなものなのかは、現地に行ってみないとわからない。ちゃんと自分自身が体験して知らなければと考えるようになったんです」

アメリカ カリフォルニアのゼネラルストアにて

「お世話になったワイナリーを訪ねたり、興味のあった地産地消の循環型レストランへ食べに行ったりと、2週間ほど西海岸を車で回りました。後にオレゴン州でワインの祭典があったときには、地元のワイナリーで料理を振る舞うなど、旅の経験がまた新しい展開へとつながってきています」

あくまでも主役はお客様。楽しむためのお手伝いをするのが、僕たちの仕事。

世界中を回って、その土地土地の食を体験したい。そのためには、やはり独立する必要がある。そんな想いから、約3年間、『グレープ・ガンボ』料理長を務めたのち、2001年9月、『マルディグラ』をオープンさせた。

「チームをつくることも大切な仕事です。そのために人を育てれば、本人の成長になるのはもちろん、自分の活動範囲を広げて知識を深めることもできます。幸いなことにスタッフに恵まれ、早くも留守を任せられるようになり、オープン翌年の春にはもうアメリカへ」

アメリカ ニューヨークのバーベキュー料理店にて

自身が最も惹かれた肉料理を主軸とすることに加え、コースではなくアラカルトで用意することも最初から決めていた。

田子牛イチボのイパネマステーキ

「割烹的な要素を入れたかったんです。今日ある食材に対して、炒めようか、グリルしようか、オーブンで焼こうかといった対話ができるようにしたいなと。提供する側は大変ですが、自分ならそのときの気分に合わせて注文できる店に行きたいですからね」

茶路めん羊牧場の羊のグリル

「それに『自分のためにつくってもらえた』と感じられたら、うれしいでしょう。あくまでも僕たちは黒子で、主役はお客様。楽しむためのお手伝いをするのが、僕たちの仕事です。伝えたいのは食べる喜び。学生時代にフランスで感じた、食事をすることで気持ちが上がる体験を届けたいんですよね」

スリランカにて

生き方そのものにもなるのが料理人。自分が出るし、出せる自由もある。

これまでに訪れたのは約25カ国。数え切れないほどの都市で、その土地に根づいた食文化を体験してきた和知さん。

スリランカにて

「土地の人が食べているものって、生活のなかに入り込まないと見えてこない。だから地元の人間しか行かないような市場や、普段着のおっちゃんおばちゃんが通う店へと食べに行きますし、一般家庭で料理を教えてもらうこともよくあります。コロナ禍前、最後に行ったのはスリランカの南部。北部のほうは南インドとつながる文化があり、南インドには鴨の血を使ったカレーもあるそうなので、状況が落ち着けば食べに行きたい。体験したいことが尽きないんですよね」

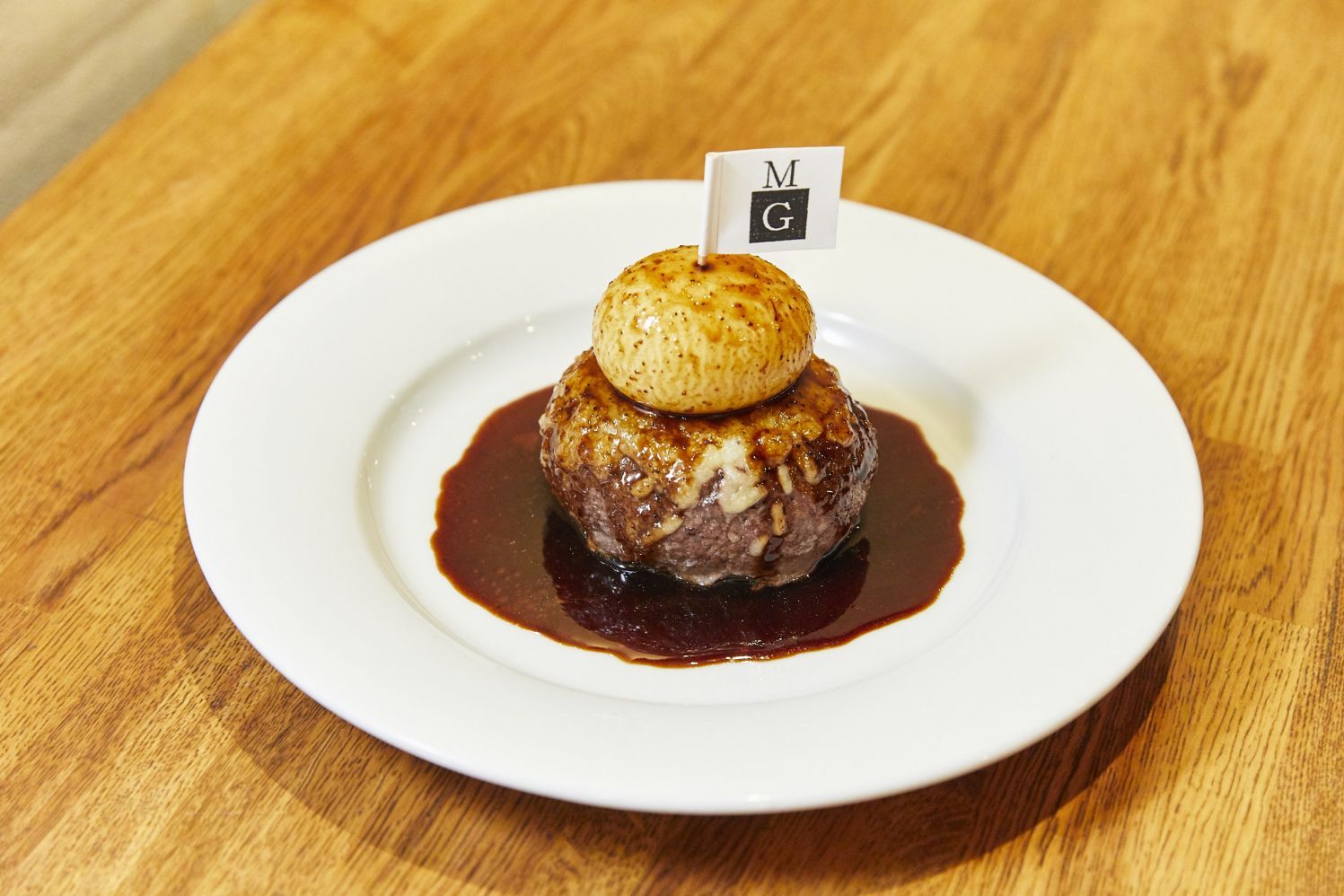

男のニューハンバーグ

一方で、コロナ禍により世間が疲れているように感じる現在は、料理もスタンダードな方向へとシフト。ベーシックなフランス料理をランチでも表現し、そのおいしさを伝えることにも力を入れている。

今帰仁アグー豚スネ肉のコンフィ

「かしこまったものではなく、昔からの定番料理や地方料理などの庶民的なもので、日本人がおいしいと思える料理もたくさんありますから、それを自分でも再認識したいし、提供することで伝えたいなと」

天草大王鶏のフライングバード

「あとは若いスタッフの勉強のため、週に一度、各地の郷土料理に合わせてワインを選ぶマリアージュセッションも行っています。本当は旅に付き添わせたいんですけど今は行けないから、まずはイメージを膨ませ、遠くない将来、現地で体験してもらえたらなと」

「料理を教えようとは思っていないんですよね。結果的には教えていますが、それよりもこの仕事の楽しさを感じとってほしい。時代が変わって、なかなか動きがとりづらくはなっていますが、食事をしたときの楽しさは、提供している自分たちも味わうべき。小さなコミュニティに閉じこもるんじゃなく、開かれた世界に飛びだして、コミュニケーションの楽しさを体感してほしい。リアルで楽しさを共有できる、とてもやりがいのある仕事だと想います」

料理をするうえで、とくに大切にしているのは“香り”だと和知さん。料理の香り、人の香り、街の香り…。学生時代に大阪やフランスで感じた香りが、創造性の源にもなっているという。

「料理も人も街も、香りがなければ無味乾燥なものになりますからね。自分の料理も、香りからイメージが湧いてきます。“職業”というところから離れ、自分そのもの、生き方そのものにもなるのが料理人。自分が出るし、出せる自由もある。そのためには、基盤をつくることが大切です」

「ベースが備わるまでは考えないといけませんが、骨格ができればあとは考えずに動くこと。オリジナリティは、そこから生まれます。苦しさは当然ありますが、楽しさがそれを超えるぐらい、エネルギーにあふれた仕事です。僕のように強い動機がなくても、のぞいてみて興味があれば、この楽しい世界に入ってきてほしいですね」

辻󠄀調グループ フランス校

本場でしか学べないことがきっとある

フランス・リヨンに郊外にあるふたつのお城の中には、

フランス料理とヨーロッパ菓子を学ぶための最新設備がずらり。

話題になっている記事

食から拡がる様々な業界で働く