No.113

歴史を辿り、現地での修業も重ね、探り続けたフランス料理の本質。手引き書の新訳プロジェクトを通じて、その追究と啓発に努めていく。

アンドセジュール オーナーシェフ

河井健司さん

profile.

東京都出身。高知県立高知西高等学校から大阪・辻󠄀調理師専門学校に進学。1992年に卒業後、神奈川・箱根町「山のホテル」に就職。約3年後、東京・田園調布のフランス料理店『サ・マーシュ』へ。28歳で渡仏し、パリにあった三つ星の名店『リュカ・カルトン』で、フランス料理界の重鎮、アラン・サンドランス氏に師事。各部門長を経て会員制レストラン『ル・セルクル』の料理長に。その後、二つ星となる『サンドランス』に副料理長として勤務し、約5年半のフランス滞在を終え帰国。東京・六本木『オー・シザーブル』の料理長を経て、2010年9月、フランス料理店『アンドセジュール』 を開業。フランスの料理人、オーギュスト・エスコフィエが著し、1903年に発刊されたフランス料理のバイブル『ル・ギード・キュリネール』(料理の手引き)の新訳を行うというプロジェクトにも参加。

access_time 2020.03.19

初めて知ることばかりだった面白さに惹かれ、フランス料理の道へ。

両親が共働きだったため、小学校低学年の頃から見よう見まねで料理をつくり始めたという河井健司さん。姉に喜ばれるのがうれしく、料理の楽しさに目覚めた。高校に入る頃に始めたファミリーレストランのアルバイトでさらにのめり込み、料理人になることを決意する。

「チェーン店だったんですが、時代的にまだセントラルキッチン化が進んでいなくて、現場の比重が大きかったんですよね。『皿の上に気持ちを乗せて出すのが重要』など、いろんなことを教えてもらい、面白い仕事だなと感じました」

大学へ進学する同級生が大半だったなか、早い段階から調理の専門学校へ進むことを周囲に伝えていた。親に負担をかけないよう、アルバイトや寮生活のサポート制度が整っていた大阪の辻󠄀調理師専門学校へ進学。

辻󠄀調理師専門学校時代

「和洋中、どれも興味深かったんですが、なかでも惹かれたフランス料理の道へ。当時の自分には遠すぎて、初めて知ることばかりだったので、いっそう面白かったんですよ。それで就職は、箱根の『山のホテル』に。通常のレストラン営業を行いつつ、婚礼や宴会を同じチームで担当するスタイルだったので、とても大変でしたが勉強になりました」

辻󠄀調理師専門学校時代

フランスが身近になった一方で、やはり現地へ行かなければと渡仏。

3年ほど勤め、今度はお客様との距離が近い環境で働きたいと考えていた頃、先輩からの紹介で、東京・田園調布の多摩川沿いに構えられた『サ・マーシュ』のオープニングスタッフに応募。丸橋勇三シェフのもとで7年半もの修業を積むこととなる。

「師匠(丸橋シェフ)はミシュラン三つ星の『トロワグロ』をはじめ、フランスで長く働き、いい時代の感覚を持って帰ってきた人。彼のもとで学び、フランスを身近に感じられるようになりました。一方で、やはり向こうに行かないと知れないことも多くあると感じていて…。中途半端に行ってもつまずくだろうなと考え、この店の仕事をすべてこなせるようになった28歳のときに渡仏しました」

丸橋シェフに紹介してもらった現地の日本人シェフを通じて、三つ星レストランだった『リュカ・カルトン』での研修をスタート。そこで受けた評価はすこぶる高かった。

リュカ・カルトン時代

「初日にアミューズブーシュ…日本で言う突き出し(お通し)のポジションを教えられたんですが、その日のうちに『明日から責任者になれ』と言われて(笑)。2カ月目になるとお肉のポジションを手伝うようにもなりました。当初の一区切りだった3カ月を迎える頃には、周囲からバカンス後も長く居てくれと言われるように。三つ星店は、仕事の量やスピード、厨房内の活気も含め、すべてが圧倒的。ハードワークでしたが、高みをめざす人ばかりが集まっている恵まれた環境でした」

リュカ・カルトン時代

日本で修業したことが十二分に通じるな、というのは強く感じた。

バカンス(フランスの長期休暇)中には、ネックだったフランス語の習得に励み、その後はさらに頭角を現すように。『リュカ・カルトン』では2人しかいない部門長となり、フランス人スタッフに指示を出す立場となった。

『リュカ・カルトン』オーナーシェフのアラン・サンドランス氏と

「日本で修業したことが十二分に通じるな、というのは強く感じました。若くから現場で経験を積んでいるスタッフが多いなか、技術面で彼らを指導できるレベルになってから渡仏できたのは、振り返れば良いタイミングだったと思います」

オーナーシェフであるフランス料理界の巨匠、アラン・サンドランス氏のこだわりは尋常ではなかった。朝に届いた食材をその日に使い切るのが原則なので、前日に準備ができないうえ、昼の営業が始まる前までに夜用の仕込みも終わらせなければいけない。毎朝7時にはスタンバイするが、午前中はいつも戦争のようだったという。

「より新鮮な食材を使ったほうがおいしい。いたってシンプルな考え方ですが、現場は大変ですよ。しかも、まかないに対しても特別にうるさい(苦笑)。そこで多くの人が脱落していました…」

「当番になると、通常の準備に加えて50人前ほどつくらないといけない。おいしくなければシェフの機嫌が悪くなり、当番も延長される。逆においしかったら、ものすごく評価され、待遇も良くなるんです。お店で出す料理はレシピが決まっていましたが、まかないは指定のメニューにさえなれば、どうつくったっていい。自分の場合、まかないで認めてもらえた部分が大きかったですね」

「かたわらに在りたい」。それが自分の店を構える際の理想だった。

2年半ほど経つと、2階でマダムが営んでいた会員制のレストラン『ル・セルクル』のシェフとなる。

「就任したシェフが2~3回、立て続けに辞めたんですよ。理由は簡単、マダムがうるさいからです(笑)。なかなか人を信用しないんですが、ひとたび料理の腕や働きぶりが認められると、とことん信頼してもらえる。毎日替える特別料理も自分の好き勝手につくれて面白かったです」

その後、サンドランス氏が三つ星を返上して開いた『サンドランス』に移り、スーシェフに。あっという間に渡仏から5年半が過ぎ、結婚や父親の病気などが重なった2007年に帰国。依頼を受ける形で東京・六本木にあった老舗フランス料理店『オー・シザーブル』の料理長となり、その伝統的なスタイルを学ぶ。そして2010年、丸橋シェフが引退して店を明けわたすという知らせを聞き、「自分じゃだめですか」と打診。フランス語で「またいつか」といった意味をもつ『アンドセジュール(Un de ces jours)』を9月にオープンさせた。

『リドヴォのブリオッシュ包み』

「師匠から『河井は都心のほうがいいのでは』と言われたんですが、流れるお客様じゃなく足元のお客様と歩んでいけたほうがいい。自分の願いは『かたわらに在りたい』、つまりは日常の延長線にいたいということだったんですよね。誕生日や結婚記念日など、ちょっと特別なときに『あそこに行こう』と楽しみにしてもらえたら一番だなって」

『穴子の赤ワイン煮とフォアグラ』 (赤ワインソースは 元来、魚料理用のソース。 穴子を使っているのは江戸前寿司の煮穴子のツメ に通じる点から。)

日本のフランス料理発展に寄与する『フランス料理の手引き』の新訳。

お客様のことを想い、自由にメニューを創作できるのも、オーナーシェフならではのやりがいだった。一方で、古いものを追い求めるという、二十代からのライフワークも続けていた。

『ペルドゥロ・グリ』 灰色くちばし山ウズラのサルミ (日本のフランス料理界でのサルミ仕立ては赤ワイン ソースをベースに豚の血をリエした偽物。オリジナルは 白ワインベースに ガラと端肉で作った「ジビエ版スープドポワソン」で、 さっと煮た料理。)

「フランス料理に携わっていると、何が本質なのかを知りたくなる欲求が、恐らく誰でも出てくると思うんですよ。仕事を始めて5~6年目の頃、今の中途半端な自分に何が足りないのか、アイデンティティを探る意味合いもあったんでしょうね。その頃からフランス料理の歴史を遡り、ヨーロッパの古典文学や古代ギリシアの演劇などにも興味を持ち始めました」

そんな河井さんがFacebook上で出会ったのが、フランス文学者でヨーロッパ野菜の生産者でもある五島学さん。彼が手がけようとしていたのが、フランスの料理人、オーギュスト・エスコフィエが著し、1903年に発刊されたフランス料理のバイブル『ル・ギード・キュリネール』(料理の手引き)の新訳を行うというプロジェクトだった。五島さんは語る。

「『月刊 専門料理』で2011年1月号から3年半ほど、『エスコフィエを読む』という連載の訳と注釈と担当していたんですよ。その後、完訳を出版する計画もあったんですが、途中で体調を崩してしまって…。ようやく快方に向かいつつあるので、再開しようと。ただ、自分の最大の弱点は調理現場を知らないこと。表面だけ日本語に直して注釈をつけても、肝心なことがわかっていないかもしれない。そこで、下訳を一緒につくろうと料理人の方々に呼びかけ、最終的には5人が集まってくれたんです」(五島さん)

それに対し、「これで現場を知らないなんて嘘だろ、というぐらい、普通の料理人以上に理解をされている」と河井さん。

「現行の翻訳版はすでに古く、今の時代に即していない部分や、難解な部分もある。1,000ページにもわたる書物ですが、これはぜひやるべきだなと」

大学院までフランス文学を専攻し、現地にも留学。帰国後は大学の非常勤講師や実務翻訳の仕事をしていた五島さんだったが、1990年代はじめ、日本で食べたフランス料理の野菜の質をきっかけに、ヨーロッパ野菜を栽培するようになり、フランス料理界とつながりをもつようになった。

「集まってくれたのは、意識が高く、本当に気の合う仲間たち。皆さんと出会えたことは、僕のモチベーションを維持するうえでも、ものすごく役立っています。現代ならこうするといい、といった補足も加えているのですが、現場に即した形にするためにも重要です。エスコフィエは古いものを大事にしつつ、時代の要求に応えて、先に進めと言っている。過去の天才たちの偉業をきちんと伝えたいですね」(五島さん)

国際感覚を養うことが、日本人である自身のアイデンティティ確立に。

「学生時代に和洋中を学べたことが今も役立っています。日本の素材で応用する際にはもちろん、異文化であるフランス料理を自分に落とし込んで消化吸収するのに、身近な日本料理に置き換えればイメージしやすい。初めて知るエスコフィエのルセット(レシピ)を見ても味の想像がつくので今の料理にも活かせますし。フランスでまかないが評価されたのも、イメージどおりに料理ができる部分が大きかったです」(河井さん)

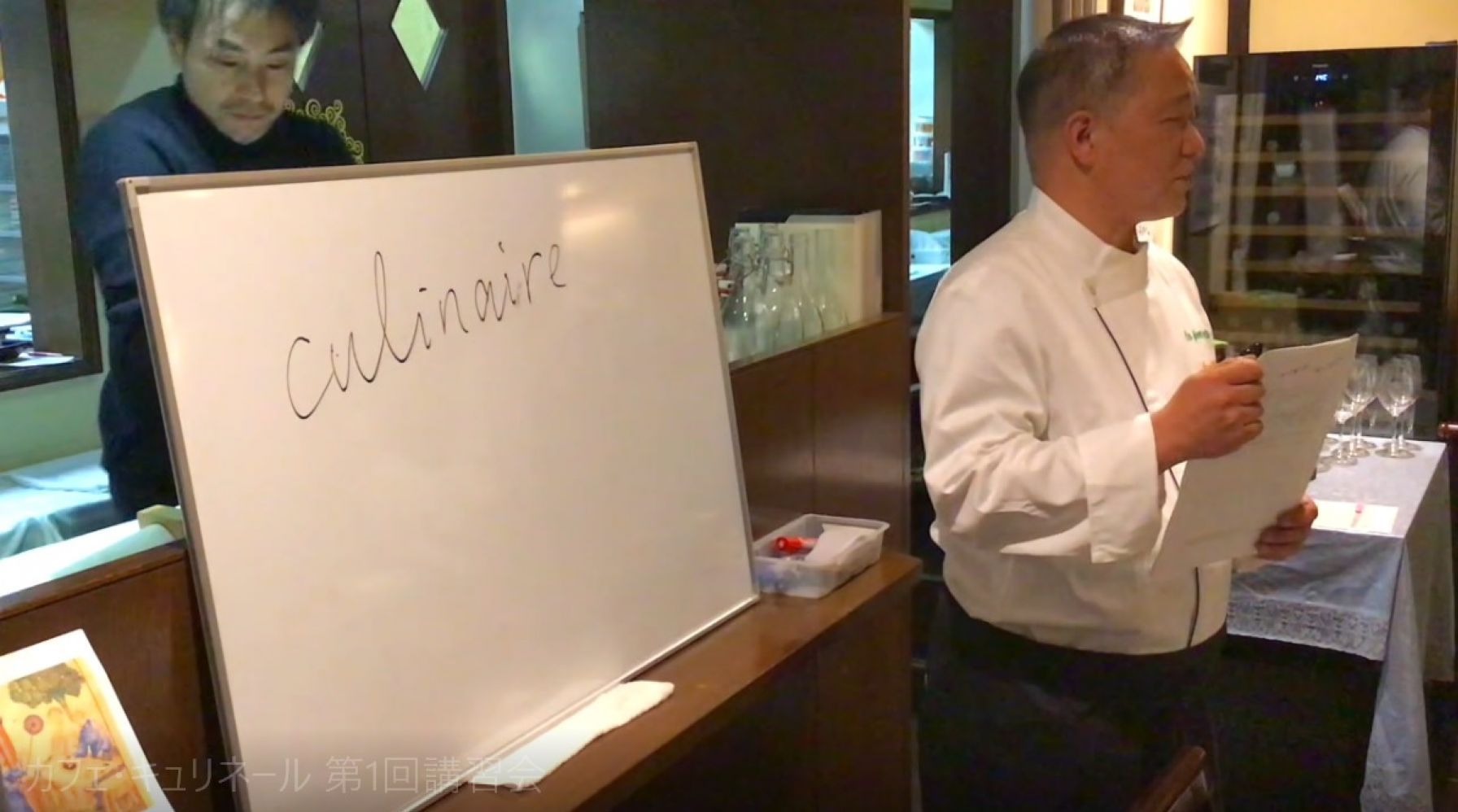

新訳プロジェクトと並行して、2020年1月には、『アンドセジュール』で「カフェ・キュリネール」と銘打った講習会を開催。調理実演や試食もない、フランス料理の食文化史をテーマに語り合う内容だったが、高い需要があった。

「カフェ・キュリネール」の記録ビデオから

「五島さんの持つ知識は、ものすごく貴重。一般の人にも知ってほしいけれど、興味のある人がどれぐらいいるだろうと募集をかけたら、すぐ満席になって…。フランス料理にもっと踏み込んで知りたい人も多いのだとわかりました」(河井さん)

カフェ・キュリネールの案内

「おいしさは味覚だけでなく、視覚や嗅覚、いろんな感覚を総合して脳で感じるもの。そのなかには情報もある。食の世界とつながっている限り、自分が還元できることは続けていきたいですね」(五島さん)

日本人が日本でフランス料理をつくることの意義を、五島さんはこう語る。

「料理を表現することで異文化と自分の文化が相対化され、客観視できれば、自己理解につながります。食の世界には知的な面白さがある。そこも含めて、私は料理人という職業を尊敬しています」(五島さん)

「若い人たちには、願わくば現地に行ってみてほしい。そうすれば、今の日本が忘れた、日本に足りない何かが見えてくるはず。それらを日本でフィードバックし、国際感覚を養っていければ、日本人である自身のアイデンティティ確立にもつながると思います」(河井さん)

辻󠄀調理師専門学校

西洋・日本・中国料理を総合的に学ぶ

食の仕事にたずさわるさまざまな「食業人」を目指す専門学校。1年制、2年制の学科に加え、2016年からはより学びを深める3年制学科がスタート。世界各国の料理にふれ、味わいながら、自分の可能と目指す方向を見極める。

話題になっている記事

食から拡がる様々な業界で働く